制度の概要

日常生活において財産侵害を受けたり、尊厳が損なわれることがないように、判断能力が十分でない方を保護し、支援する制度です。

利用できる人

知的障がいや精神障がい、認知症などで判断能力が十分でない方

支援の内容

成年後見制度で支援する内容は、「財産管理」と「身上監護」です。家庭裁判所が選任した成年後見人(保佐人、補助人等)が本人が単独で行った契約を取り消したり、本人に代わって契約を締結するなどの法律行為を行うことができます。

| 財産管理 | 預貯金の管理、税金や水道光熱費などの支払い、不動産の管理、遺産分割など |

| 身上監護 | 介護や福祉サービスの利用の手続き、施設の入対処の手続きや費用の支払い、医療機関の受診手続きなど |

成年後見制度の種類

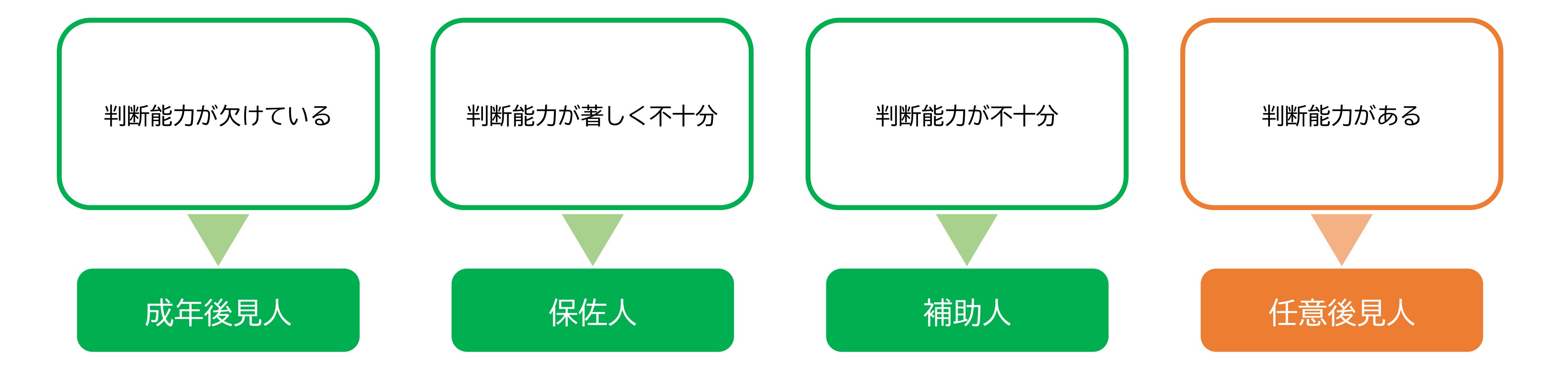

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度

判断能力が十分でない人に対する制度です。判断能力の程度により「後見」、「保佐」、「補助」の3つに区分されます。

任意後見制度

判断能力がある人に対する制度です。将来、判断能力の低下に備えて、支援者や支援内容を自分自身で決めておくことができます。

利用までの流れ

(1)申し立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

(2)審判手続き

家庭裁判所で調査を行い、必要に応じて鑑定が行われます。

(3)審判

家庭裁判所が後見等開始を決定し、同時に成年後見人等を選任します。

(4)支援の開始

成年後見人等により支援が開始されます(同時に法務局において登記が行われます)。後見人等は家庭裁判所の監督を受け、随時報告を行う義務があります。

注意:申し立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです

費用

法定後見制度の申し立てにあたっては、おおむね2万円から12万円程度の費用が掛かります(書類や印紙代、必要に応じて鑑定料がかかります)。後見人等選任後は、本人の財源の程度に応じて家庭裁判所が後見人等への報酬を決定します(後見人の報酬が生じる場合があります)。