○西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例施行規則

平成22年2月2日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例(平成21年西原村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第2章 開発行為の手続等

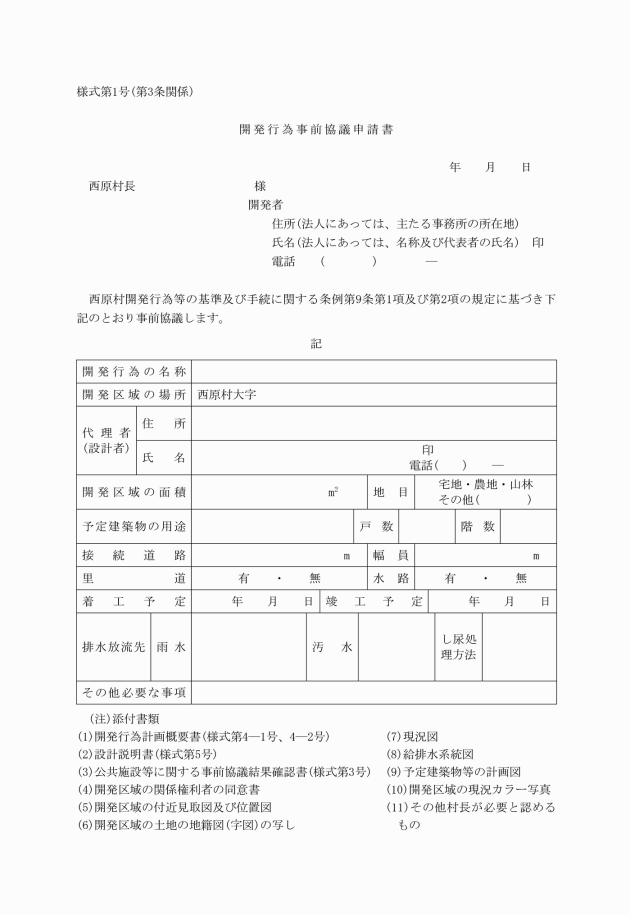

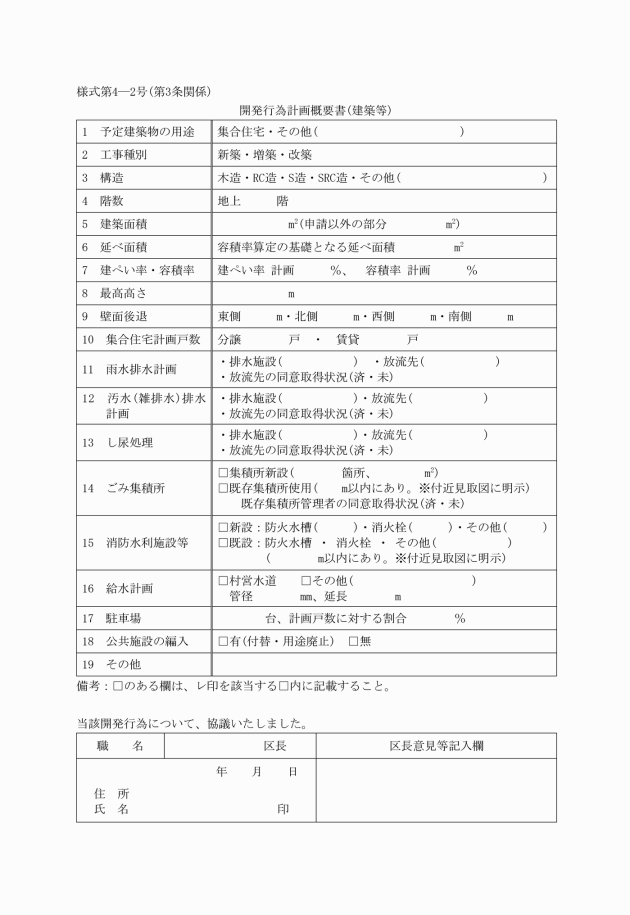

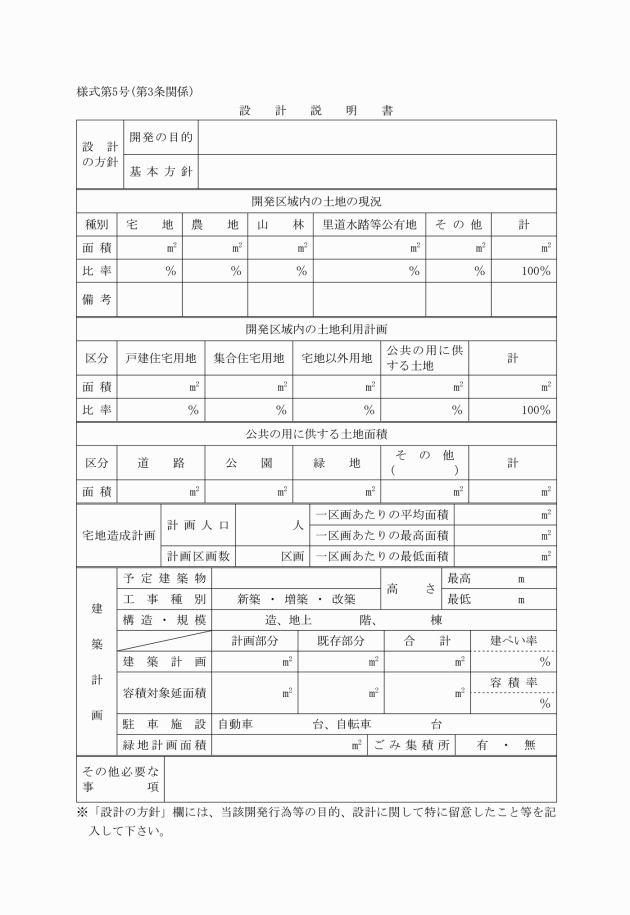

(2) 設計説明書(様式第5号)

(3) 開発行為に係る公共施設等に関する事前協議結果確認書(様式第3号)

(4) 開発区域の関係権利者の同意書

(5) 開発区域の附近見取図及び位置図

(6) 開発区域の土地の地籍図(字図)の写し

(7) 現況図

(8) 給水排水系統図

(9) 予定建築物等の計画図

(10) 開発区域の現況カラー写真

(11) その他村長が必要と認めるもの

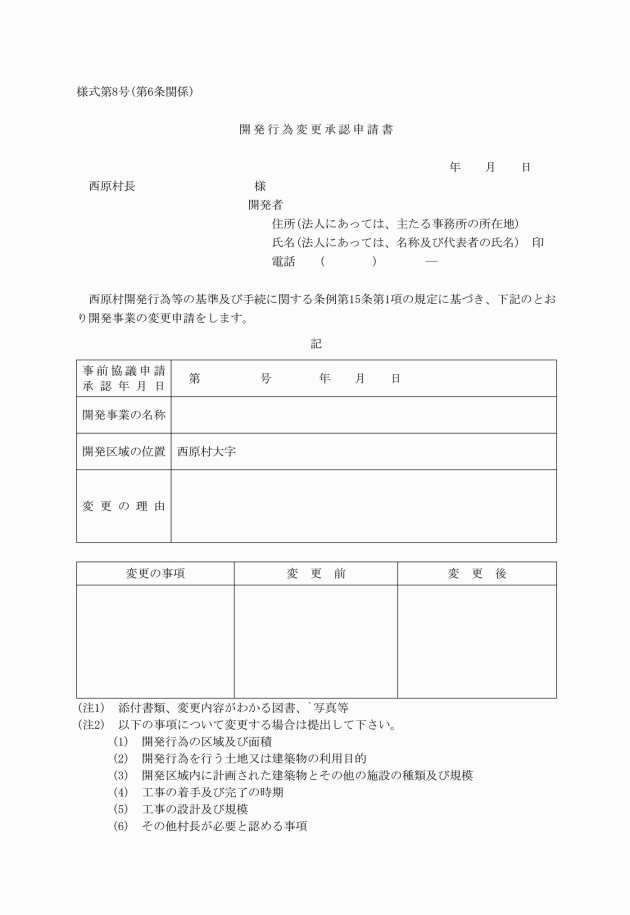

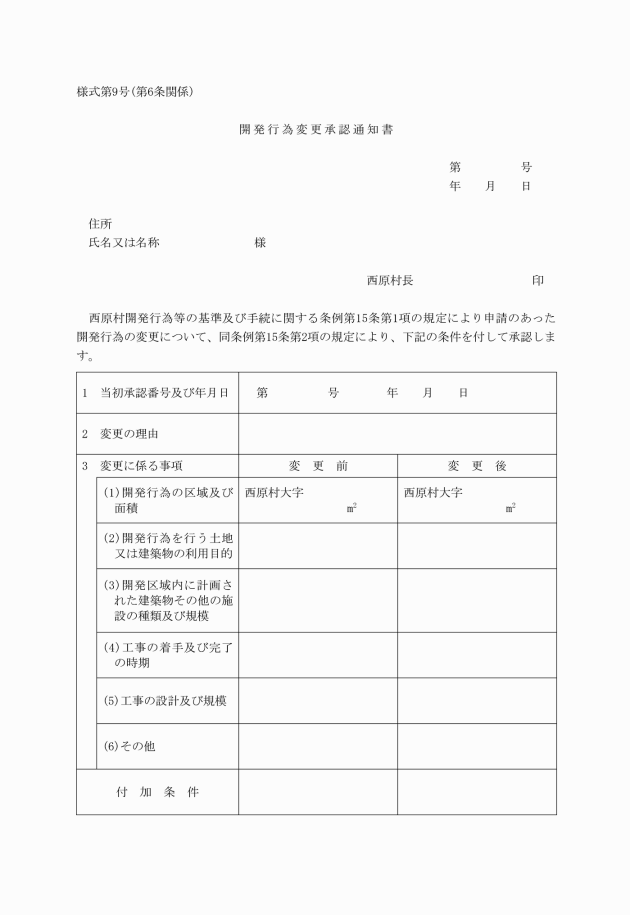

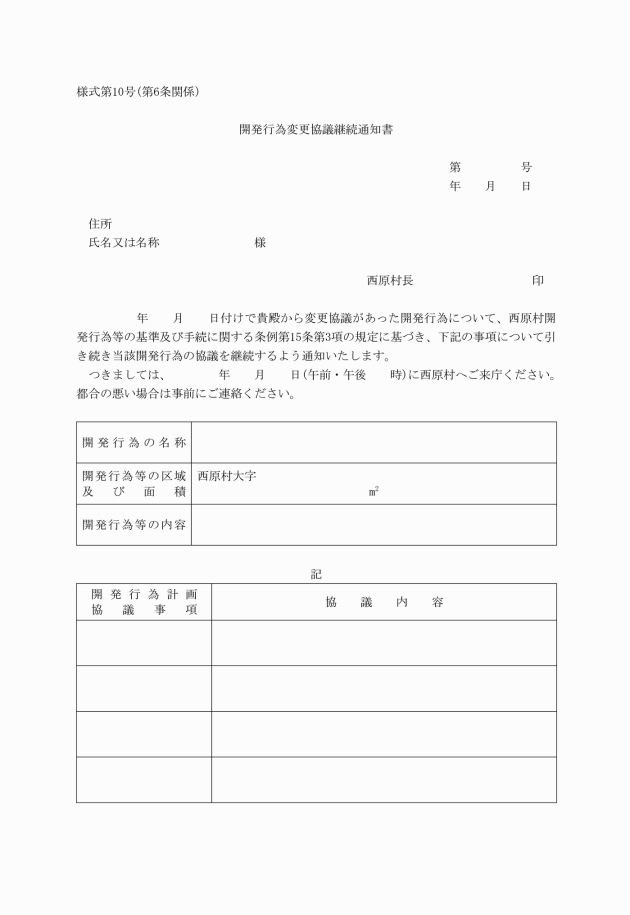

(事前協議承認後の内容変更承認)

第6条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発行為の区域及び面積

(2) 開発行為を行う土地又は建築物の利用目的

(3) 開発区域内に計画された建築物とその他の施設の種類及び規模

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 工事の設計及び規模

(6) その他村長が必要と認める事項

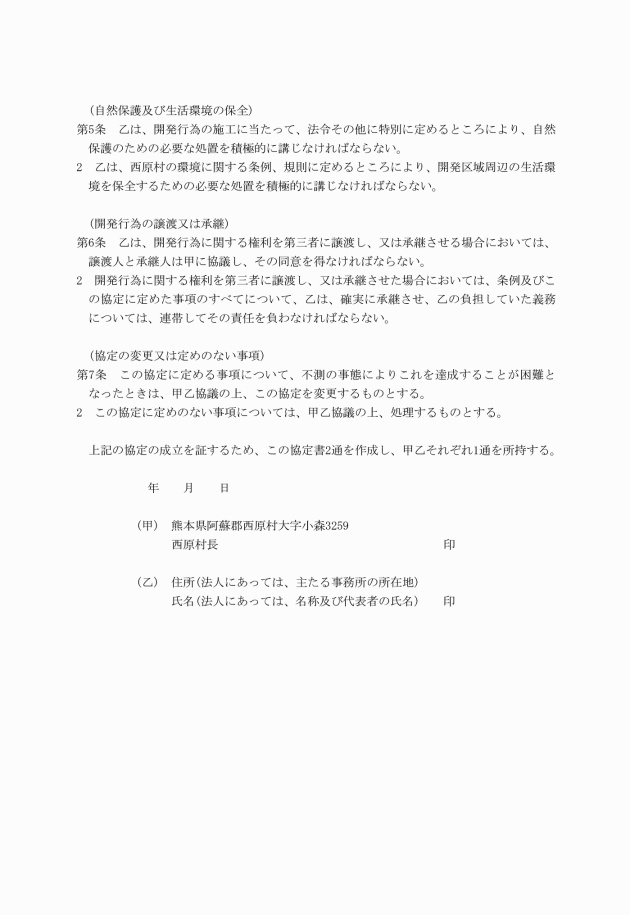

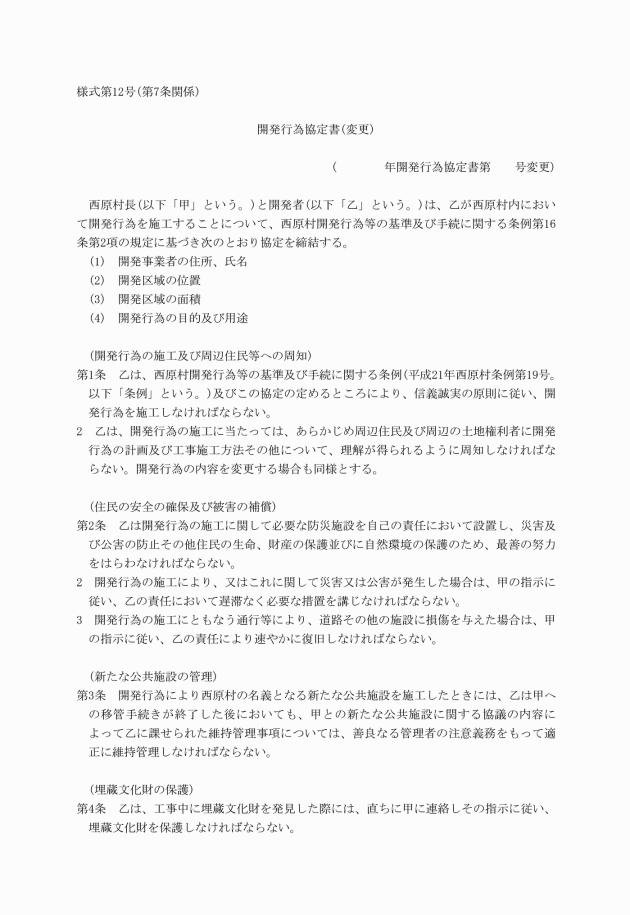

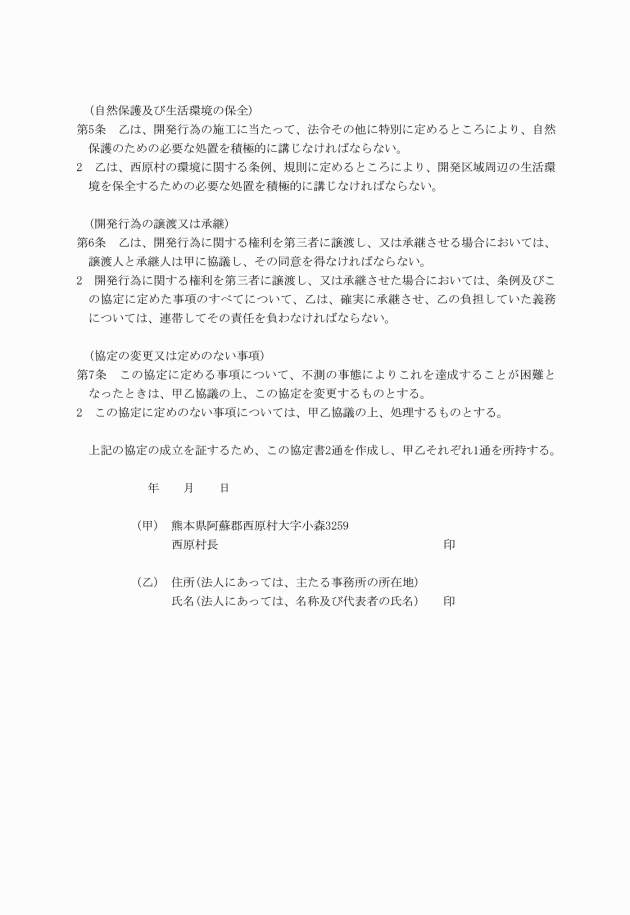

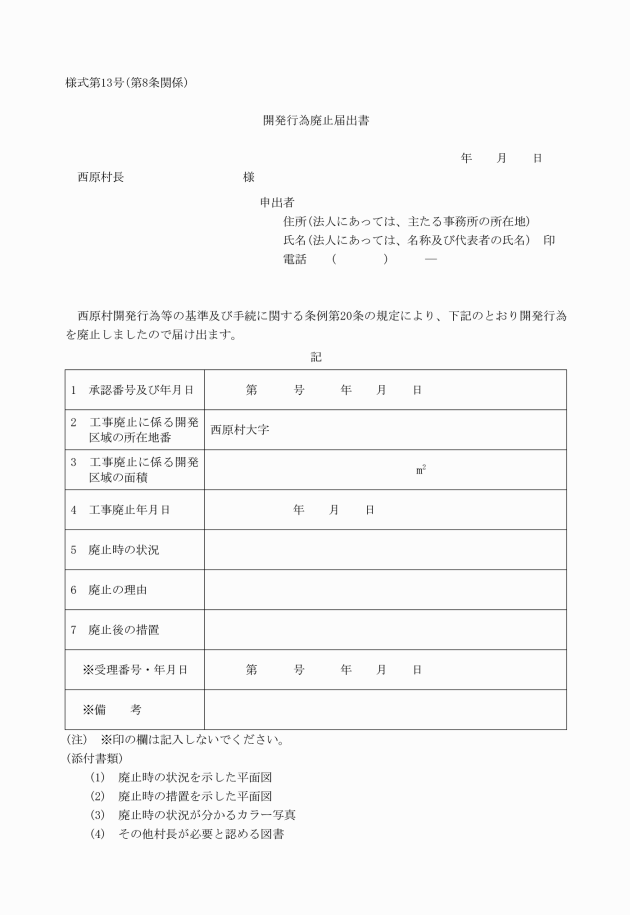

(1) 廃止時の状況を示した平面図

(2) 廃止後の措置を示した平面図

(3) 廃止時の状況が分かるカラー写真

(4) その他村長が必要と認める図書

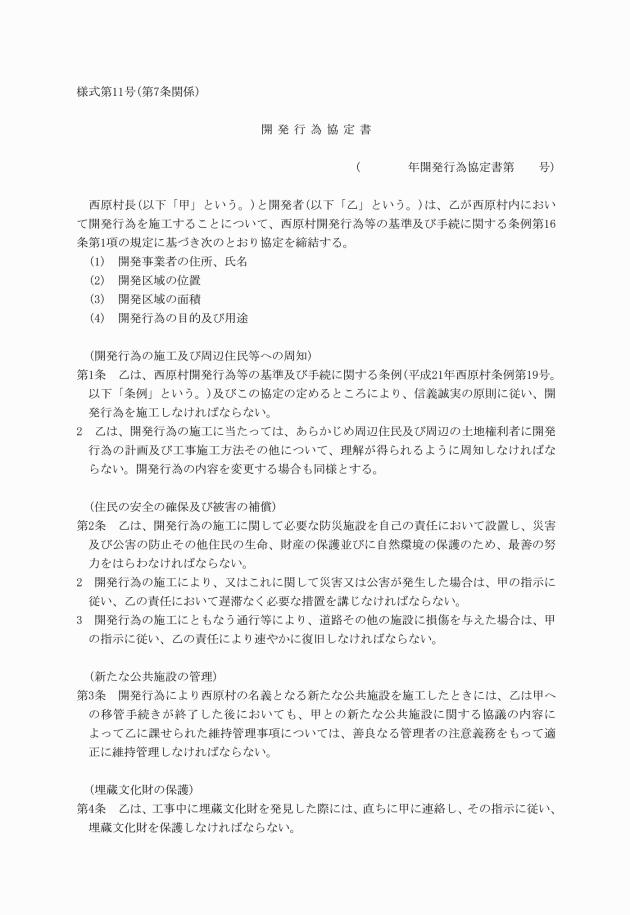

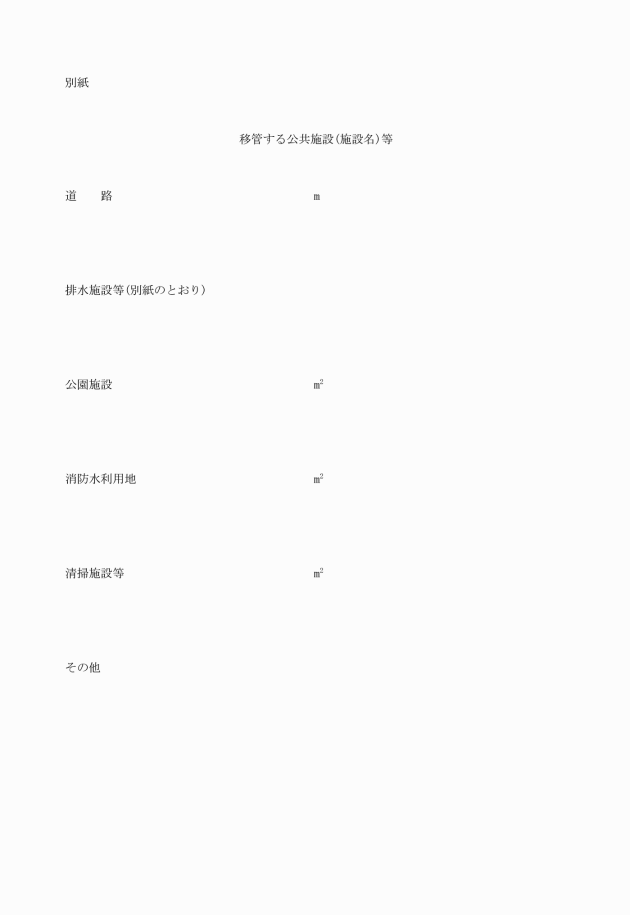

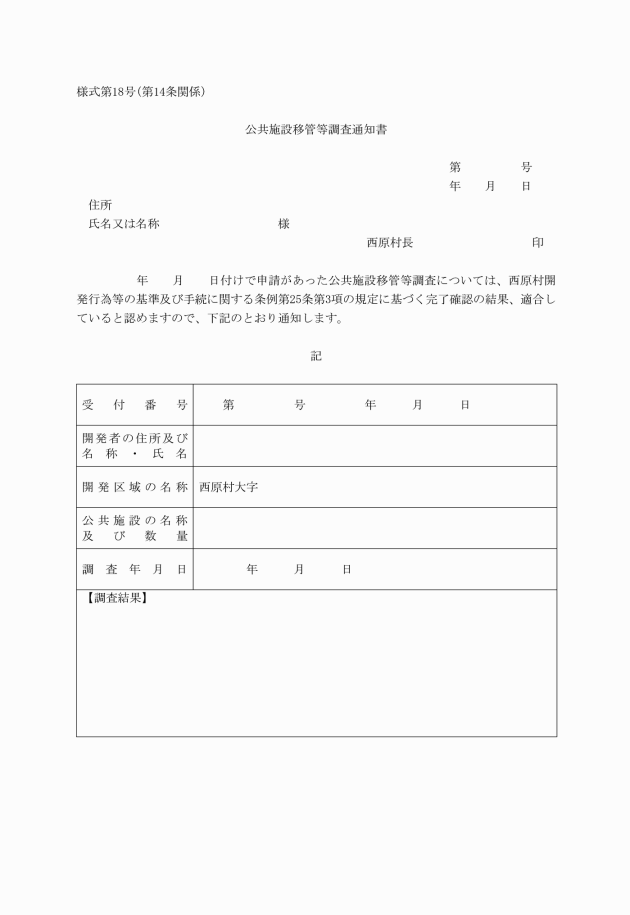

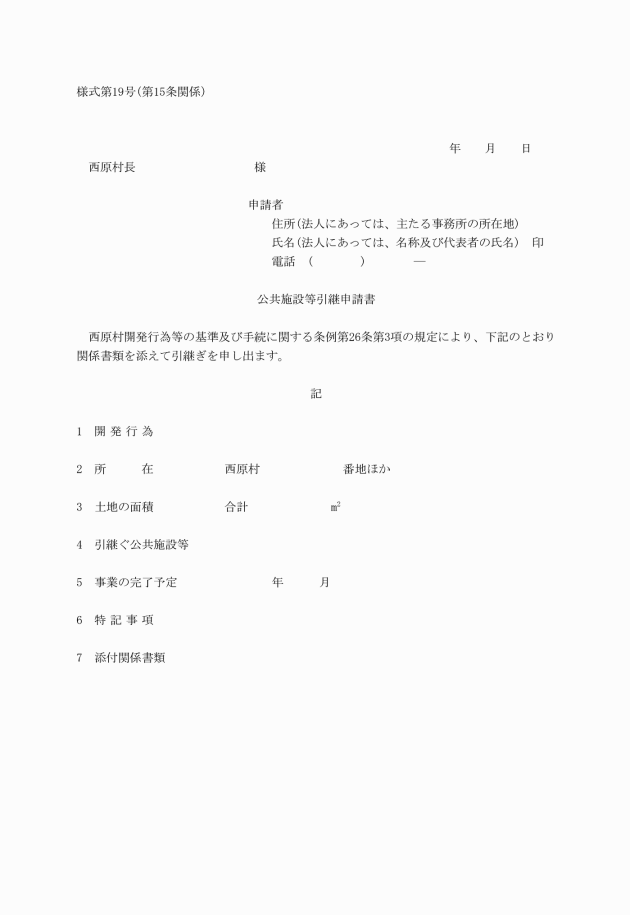

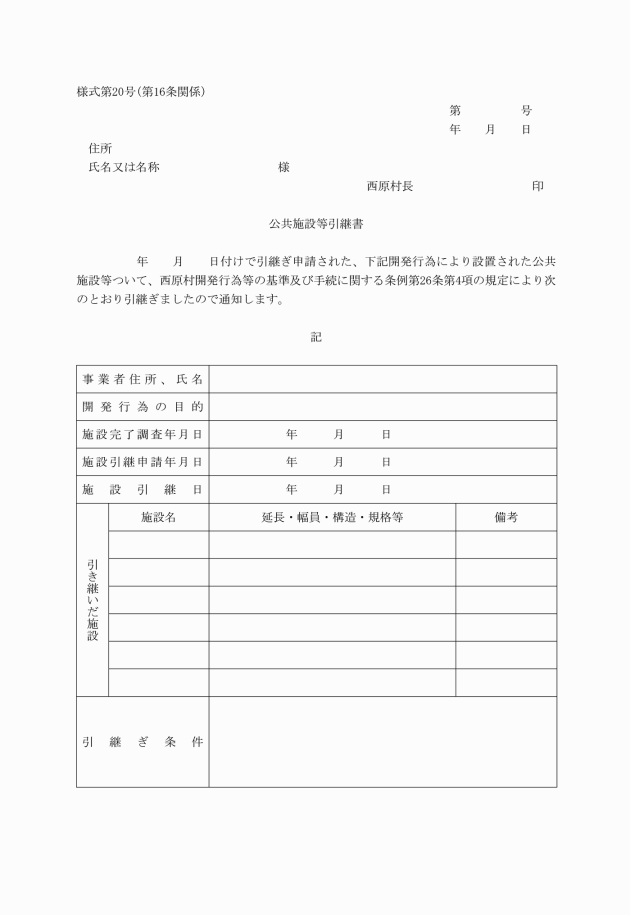

第3章 公共施設等の整備及び引継ぎの手続等

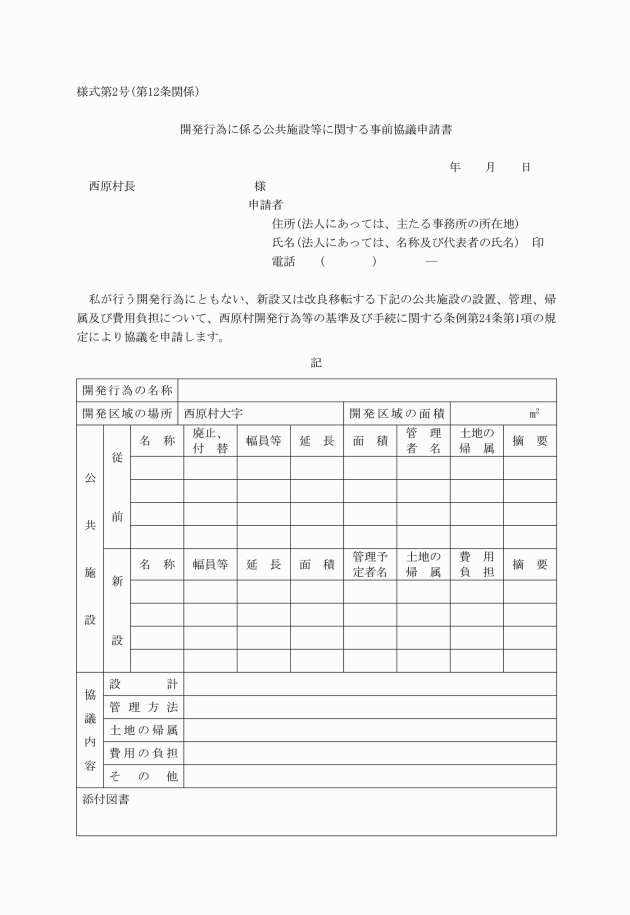

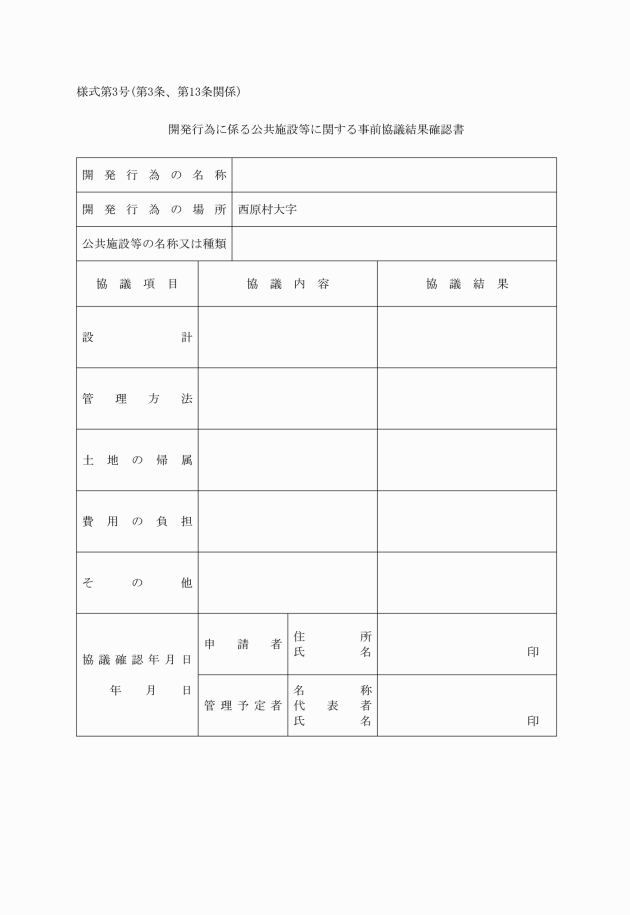

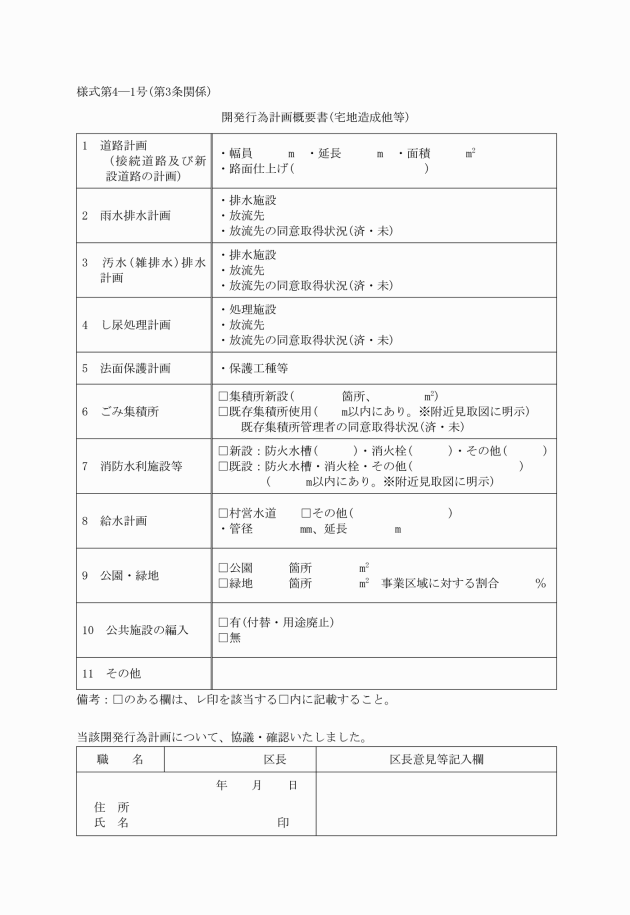

(1) 設計に関する事項

(2) 管理方法に関する事項

(3) 土地の帰属に関する事項

(4) 費用の負担に関する事項

(5) その他村長が必要と認める事項

窓口 | 企画商工課 |

道路 | 建設課 |

河川、水路、雨水調整池等 | 建設課 |

公園、緑地 | 企画商工課 |

水道 | 水道課 |

消防水利施設 | 総務課 |

清掃施設等 | 保健衛生課 |

集会所用地 | 総務課 |

文化財 | 教育委員会事務局 |

義務教育施設 | 教育委員会事務局 |

(公共施設等の用に供する土地の帰属に関する一般共通事項)

第17条 開発者は、条例第26条に定める、村に帰属する公共施設等の用に供する土地について、次の条件を具備していなければならない。

(1) 事前協議において、村に帰属する旨の確認がなされていること。

(2) 公共施設等の用に供する土地の分筆又は合筆のための測量が終了し、所有権移転登記に必要な所定の手続きがなされていること。

(3) 公共施設等の用に供する土地の上に抵当権、賃借権その他第三者のための権利が設定されていないこと。

(4) 公共施設の用に供する土地が境界標(コンクリート製)で明示されていること。

(5) 水道施設は、西原村中央簡易水道事業の給水区域内であること。

(6) その他村長が必要と認める事項が整備されていること。

(公共施設等の用に供する土地の帰属に関する添付図書)

第18条 条例第26条第7項で定める、公共施設等の用に供する土地の帰属に関する添付図書は、次のとおりとする。

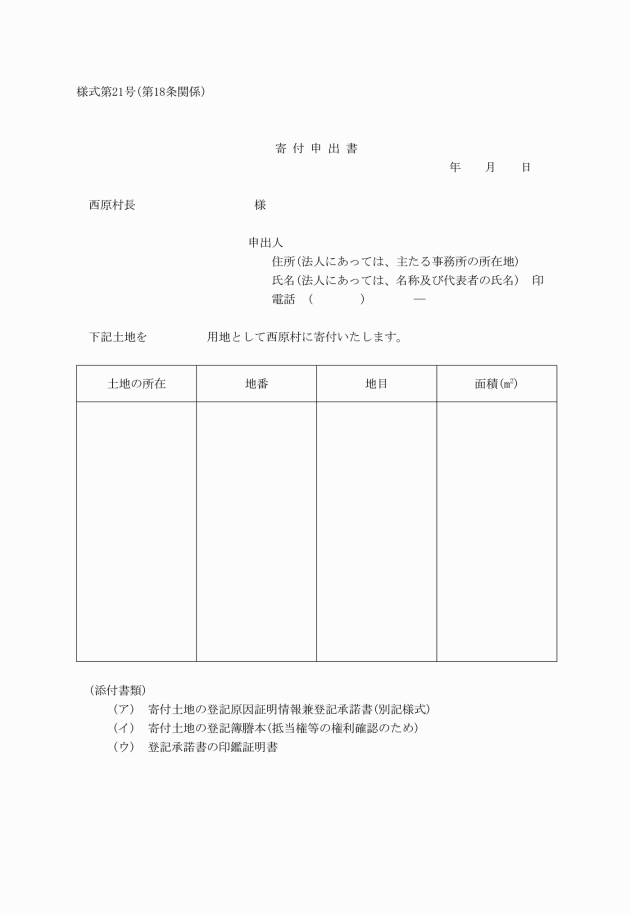

(1) 寄付申出書(様式第21号)

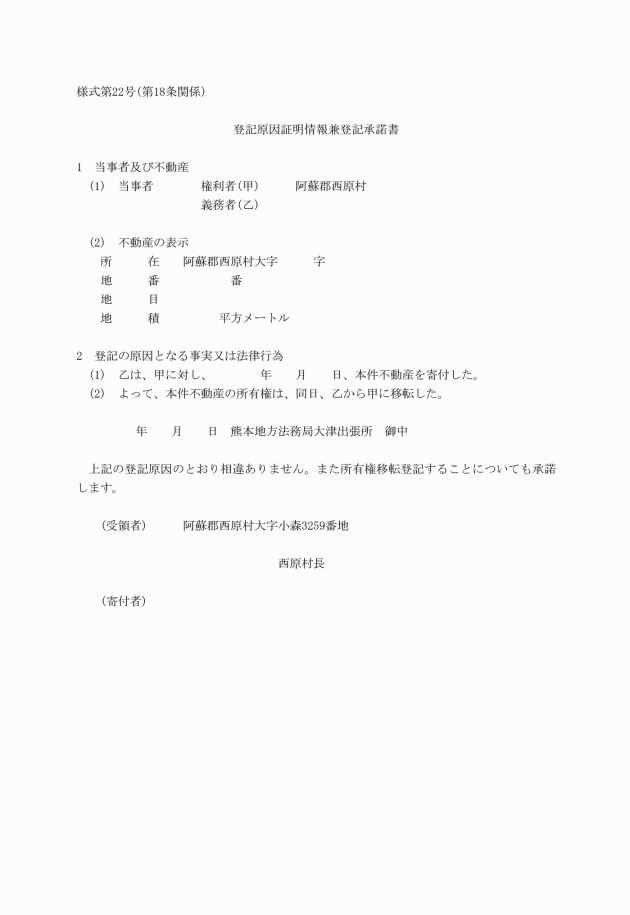

(2) 登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第22号)

(3) 公共施設等の用に供する土地の所有者の印鑑証明書

(4) 地籍図又は字図 縮尺1/500又は1/1000

(5) 公共施設等の用に供する土地の丈量図 縮尺1/500~1/1000

(6) 分筆後の土地登記簿謄本

(7) 公共施設等の用に供する土地の隣接地土地所有者との境界確認書

(8) 提出部数 窓口―1 主管課―1 開発者―1(主管課以外は写し可)

(1) 村に帰属する道路敷及び道路施設は、引継ぎ後道路供用開始をもって村が管理する。ただし、引継ぎの日より3年間は、瑕疵担保期間とし、必要に応じ管理協定を締結するものとする。

(2) 道路占用許可の対象となる工作物、物件又は施設については、道路法(昭和27年法律第180号)第32条及び第33条の規定によるものとする。

(3) 道路敷地内にある占用物件については、当該道路が村道として認定された後速やかに西原村が規定する手続きを行うものとする。

(4) 道路敷地内に不法占用物件がないこと。

(5) 管理の引継ぎに必要な添付図書は、次のとおりとする。

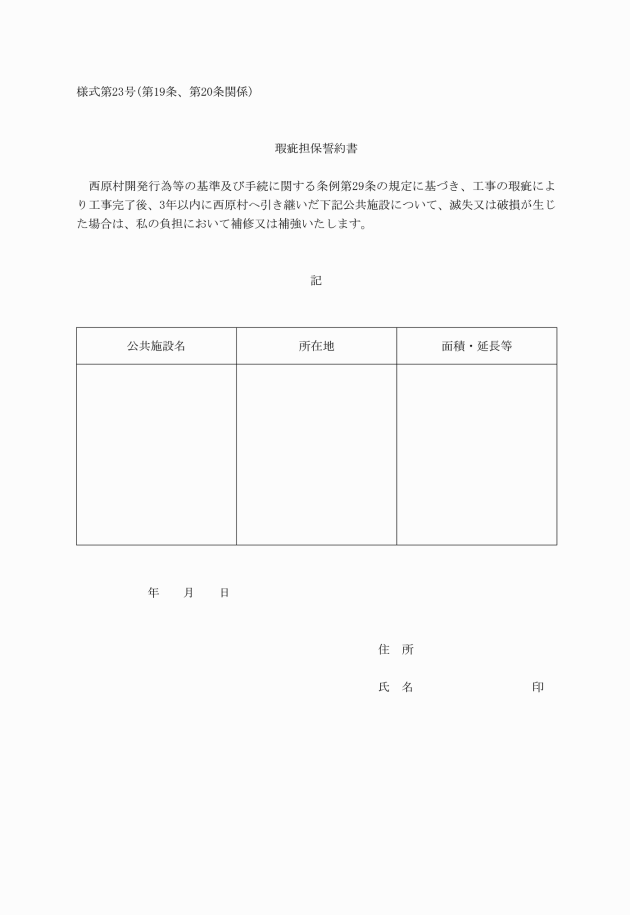

ア 瑕疵担保誓約書(様式第23号)

イ 全体平面図(原図を含む。)(道路構造物、付属物、橋梁名、地盤高を記入すること。)縮尺1/500~1/1000

ウ 道路敷確定平面図(原図を含む。)(路線番号を付し、道路敷と民有地の区域界及び境界を示すコンクリート杭等の位置を朱色で明示すること。)縮尺1/500~1/1000

エ 丈量図(原図を含む。)(境界杭及び区域境界を示すコンクリート杭等の位置を朱色で明示すること。)縮尺1/500~1/1000

オ 道路標準断面図(原図を含む。)(路線番号を付して舗装厚及び舗装構造を詳細に記入してあるもの)縮尺1/50~1/100

カ 道路施設の構造図(原図を含む。)(土留、側溝、排水溝、雨水桝、暗渠、管渠、街路灯、ガードレール、歩道橋、区画線等の交通安全施設等を明示すること。)縮尺1/10~1/50

キ 橋梁台帳、橋梁一般図(原図を含む。)(平面図、側面図、横断図、構造図その他詳細図及び構造計算書)縮尺1/30~1/100

ク 河川橋及び水路橋の占用に対する許可書又は同意書等権利の継承に必要な図書

ケ 雨水排水施設関係図書(原図を含む。)

平面図、縦横断図 縮尺1/100~1/1000

構造図 縮尺1/10~1/50、放流先の同意書等関係図書

コ 占用関係平面図及び調書(電気、電話、ガス、水道、下水道、工業用水、灌漑用水等関係のもの)電柱には番号を付し、突出し巻付けの広告物の有無を記入すること。

(1) 公園等は、除草清掃を行い、損傷箇所の補修及び遊具のペンキ塗り替え等を行った後、引継ぐものとする。なお、除草清掃等の通常の管理は、自治会等で行うものとする。

(2) 管理引継ぎ後3年以内に開発者の責に帰する事由により破損(土砂崩壊等も含む。)した場合は、開発者の負担において復旧するものとする。

(3) 樹木の枯補償については、管理引継ぎ後1年間とする。

(4) 管理の引継ぎに必要な添付図書は、次のとおりとする。(占用物件を含む。)

ア 瑕疵担保誓約書(様式第23号)

イ 位置図(原図を含む。)縮尺1/2500

ウ 平面図(原図を含む。)縮尺1/100~1/1000

エ 開発区域平面図(原図を含む。)縮尺1/250~1/2500

オ 縦横断面図(原図を含む。)縮尺1/50~1/200

カ 各施設の構造図及び詳細図(原図を含む。)

キ 構造計算書及び数量計算書(特に必要と認める場合)

ク 樹木一覧表(規格記入のこと。)

(水道施設の管理の引継ぎに関する基準等)

第21条 条例第26条第7項で定める、水道施設に関する添付図書は、次のとおりとする。

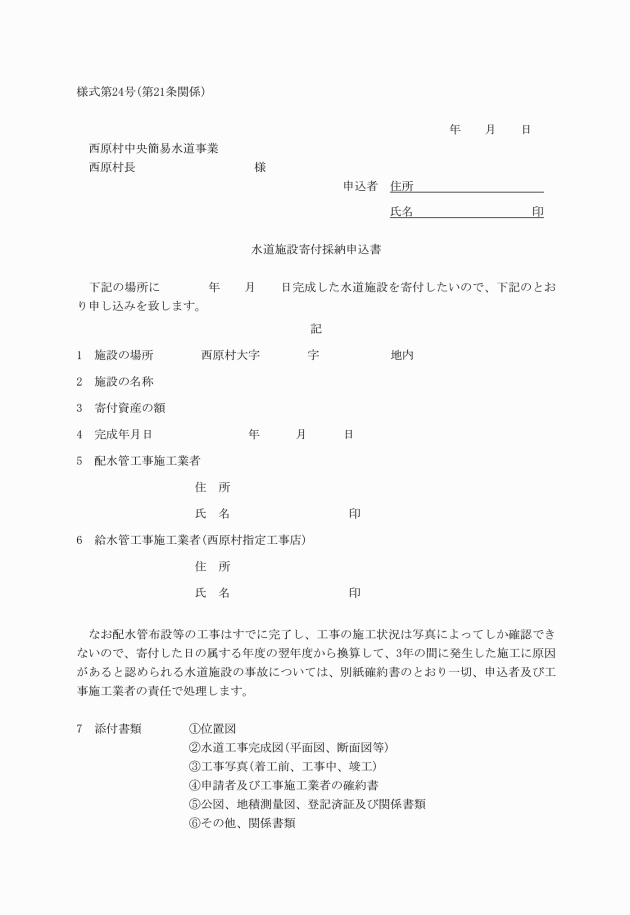

(1) 水道施設寄付採納申込書(様式第24号)

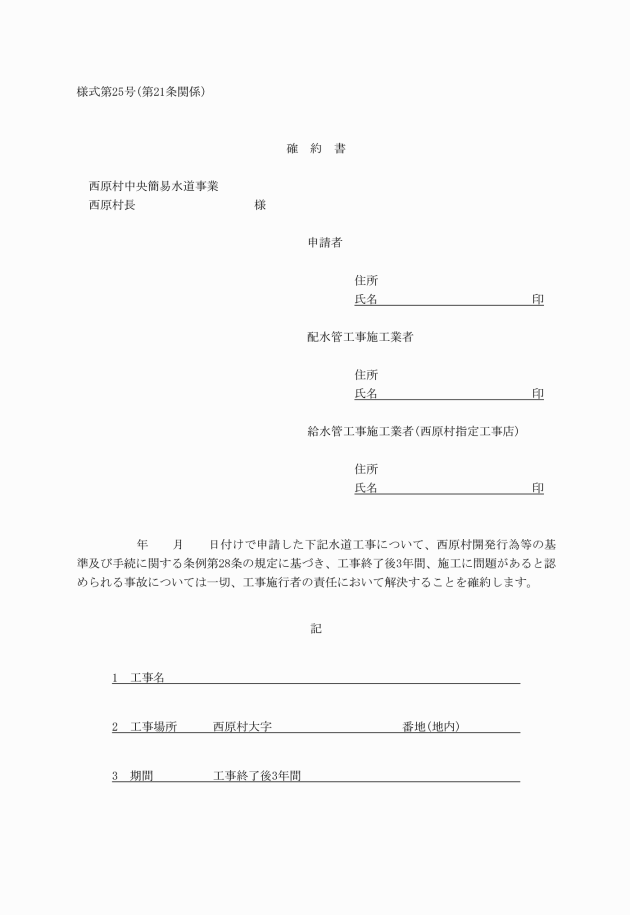

(2) 確約書(様式第25号)

(3) 位置図

(4) 水道工事完成図(平面図、断面図等)

(5) 工事写真(着工前、工事中、竣工)

(6) 申請者及び工事施工業者の確約書

(7) 公図、地積測量図、登記済証及び関係書類

(8) その他村長が必要と認める図書等

第4章 開発行為等の基準等

(1区画の面積に関する事項)

第22条 条例第29条第1項第1号に定める建築物の1区画当たりの敷地面積に関する基準は、300平方メートル以上とする。ただし、当該開発区域の地形の状況等によりやむを得ない場合は、村と協議し、村長が認めるときには、緩和することができるものとする。その場合、理由を明らかにするとともに、建物の配置に支障がないよう十分な広さを確保すること。

(駐車場等の設置に関する事項)

第23条 条例第29条第1項第2号に定める駐車場等の設置に関する基準は、開発区域周辺の通行の安全及び利便並びに近隣の住民の生活環境に配慮するため、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める基準により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車(以下「自動車」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)の駐車場を敷地内に整備するものとする。ただし、村長が、開発地周辺の通行の安全及び利便に支障がなく、かつ開発区域周辺の住民の生活環境に影響が少ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 戸建住宅の場合 敷地内に1台以上の自動車及び1台以上の自転車を駐車できること。

(2) 集合住宅等の場合 路上駐車が生じないよう、敷地内に計画戸数以上の概ね2倍の自動車と計画戸数以上の自転車を駐車できること。

(3) 倉庫、工場、店舗、事務所等 路上駐車が生じないよう、規模、用途に応じた駐車、駐輪施設を設けなければならない。ただし、その設置については村長と協議して定めるものとする。

(既存樹木の保全等に関する事項)

第24条 条例第29条第1項第3号に定める既存樹木の保全等に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 予定建築物の配置を考慮し、健全な樹木の保全及び移植に努める。

(2) 表土の保全及び流出防止に努める。

(緑地の確保に関する事項)

第25条 条例第29条第1項第4号に定める緑地の確保に関する基準は、次に定めるところによる。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条に規定する特定工場については、同法令の定めるところによる。

(1) 新たに植栽する樹種は、立地条件、成長度合い、管理方法等を考慮し、既存樹木の保全も考慮して選定する。

(2) 植栽の方法は、消防活動、隣地への影響等を十分考慮し、次に定めるところによる。

ア 植栽場所は、原則として開発行為区域の内周とし、将来、高木、中木及び低木が一体となった多層林となるよう努める。

イ 植栽位置は、芝生等を除き、敷地境界線及び道路境界線から0.5メートル以上となるよう努める。

(基準の適用特例)

第27条 前条に規定する基準の適用にあたり、開発行為の内容、区域の位置、土地利用の状況等から当該基準によることが、必ずしも良好な住環境の保全及び形成を図る目的を達成することが適当でないと、村長が判断した場合は総合的な判断に基づいて、基準の適用を変更するものとする。

第5章 公表等

(身分証明書の様式)

第28条 条例第36条第2項に定める身分証明書の様式は、西原村職員身分証明書規程(平成2年規程第1号)第3条第1項のとおりとする。

(公表)

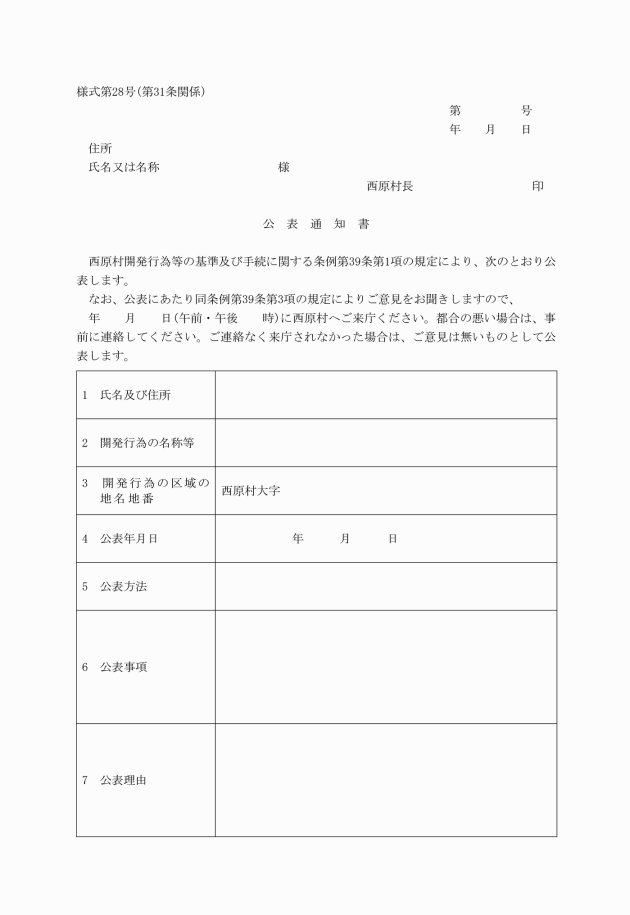

第31条 条例第39条第1項に基づく規則で定める公表事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第38条に定める命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 開発行為の名称等

(3) 開発行為区域の地名地番

(4) 公表年月日

(5) 公表方法

(6) 公表事項

(7) 公表理由

2 条例第39条第1項に定める公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 西原村公告式条例(昭和35年条例第1号)に定める掲示場に掲示する方法

(2) 村広報誌に掲載する方法

(3) 村ホームページに掲載する方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める方法

第6章 雑則

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、西原村開発指導要綱(平成7年西原村告示第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第26条関係)

第1 道路に関する事項

1 計画等

(1) 道路は、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上、又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適切に配置すること。

(2) 開発行為区域に接する道路、接続する道路及び開発事業区域内道路は、村の道路計画に配慮すること。

(3) 宅地開発事業にあっては道路の帰属に鑑み、開発区域内道路、開発区域に接する道路は、村の道路計画及び条例規則並びに本技術基準に適合するようあらかじめ道路管理者と十分協議し、開発区域周辺の道路網を考慮の上、設計すること。

(4) 道路は、原則として袋路状でないこと。ただし、やむを得ない理由で、次に掲げる要件に該当する場合は、道路管理者と事前に協議すること。

ア 当該道路が延長し、他の道路との接続が現に計画されている場合

イ 適切に回転帯が設けられ、避難上及び通行上支障がないと認められる場合

ウ 後背地に開発の余地がないと認められる場合

エ 当該道路の延長が、小区間である場合

(5) 安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない適切な自動車出入口を設置すること。

(6) 道路の日常の維持管理についてはその責任の所在を明確にしなければならない。

(7) 道路機能による分類は、次の表を参考とする。

補助幹線道路(主要道路) | 開発区域内の骨格となり、近隣住区内での幹線としての機能を有する道路 (一部の主要地方道、一般都道府県道、幹線市町村道など) |

接続道路 | 開発区域外から開発区域に接続する主要な道路 |

周辺道路 | 開発区域又は開発区域内の道路に接続する開発区域外の公道 |

一般区画道路 | 開発区域内の区画構成の基本ともなり、主に沿道住宅の利用を目的とする道路 |

歩行者専用道路 | 歩行者、自転車等、自動車以外の交通の用に供するための道路 |

2 幅員

(1) 開発区域内の宅地が接すべき道路及び開発区域から取付先道路に至る間の道路の幅員は、開発区域の規模、予定建築物の用途に応じて、次の表に定める有効幅員以上としなければならない。ただし、開発区域の周辺の状況により村長が特に認めたものについては、この限りでない。

開発規模単位(ha) 予定建築物 | 0.2ha未満 | 0.2ha以上~1.0ha未満 | ||

住宅 2階以上の共同住宅を含む | 道路の区分 | 一般区画道路 | 5.0m以上 | 6.0(5.0)m以上 |

補助幹線道路 | 同上 | |||

共同住宅車の出入りの少ない事務所を含む | 道路の区分 | 一般区画道路 | 6.0m以上 | |

補助幹線道路 | 同上 | |||

その他事務所・工場等 | 道路の区分 | 一般区画道路 | 6.0m以上 | |

補助幹線道路 | 同上 | |||

( )内の数値は小区間で通行上支障がないと認められる場合

3 構造等

(1) 道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び社団法人日本道路協会が定めたものに準拠するほか、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とすること。

(2) 道路の舗装は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び社団法人日本道路協会が定めたアスファルト及びセメントコンクリート舗装要綱に準拠すること。また、特殊な舗装及び透水性の舗装を行うときは、別に村長と協議するものとする。

(3) 道路の縦断勾配及び横断勾配等は、道路構造令(昭和45年政令第320号)を準拠し、次に定めるところによる。

ア 縦断勾配等

(ア) 道路の縦断勾配は、標準を9%以下とし、地形等によりやむを得ないと認められるときは、小区間に限り12%以下とすることができる。

(イ) 勾配が6%以上の場合は、すべり止め舗装等の安全措置を講ずるものとする。

(ウ) 地形等特別の理由があるときは、別に村長に協議するものとする。

イ 横断勾配等

(ア) 主要道路で通り抜けの道路は、当該道路の中心線で振り分け、両勾配の道路の構造とする。

(イ) 前(ア)以外の道路では、片勾配の構造としてよいものとする。

(ウ) 道路の横断勾配は、2%とするものとする。

(4) 道路には、必要に応じて、次に掲げる排水のための施設を設置しなければならない。

(ア) 道路側溝 内のり300mm以上の車道用U型側溝、自由勾配側溝、ベンチフリューム又はこれに準ずるもの及びL型側溝又はこれに準ずるものとし、必要に応じて、コンクリート蓋、グレーチング又はこれに準ずるものを設置するものとする。

(イ) 横断側溝 内のり300mm以上の車道用U型側溝又はこれに準ずるものに、コンクリート蓋、ねじ止めグレーチング又はこれに準じるものを設置するものとする。

(ウ) 集水ます 内寸法500mm×1000mm以上で、泥溜めとしての機能を有する管理しやすいものとし、道路の有効幅員が減少しないよう配置するものとする。

(エ) 地下浸透ます 開発地全体の計算雨量の浸透処理能力を有するもので管理しやすいものとする。

(オ) その他村長が構造上必要と認め、設置を指示した施設

(5) 道路を支持するための構造物等

(ア) L型擁壁、重力式擁壁及び舗装止めコンクリート等の道路構造物を支持するための構造物は、道路敷地内に設置するものとする。

(6) 橋梁等

(ア) 橋の設計自動車荷重は、関係法令に準拠して設置するものとする。

(イ) 欄干、転落防止柵等は高さ1.2mを標準として設置するものとする。

(7) 崩落防止施設等 開発者は、崩落等の恐れのある箇所には、関係法令等に準拠して、崩落防止施設又は防護柵及び看板等を設置するものとする。

(8) 道路占有物等 水道本管、防火水槽等公共の用に供する目的の地下埋設物の設置については工事及び管理帰属について村長に協議するものとする。

第2 交通安全施設に関する事項

開発者は、開発行為区域内の道路について、道路管理者及び公安委員会が、交通安全上必要と認める箇所には、交通安全施設等を設置しなければならない。

第3 公園、緑地又は広場に関する事項

開発者は、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の予定建築物等が、主として住宅の場合は、防災、避難活動の見地から、公園、緑地及び広場の設置について村長に協議するものとする。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の敷地の配置を勘案して、村長が特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

第4 排水施設等に関する事項

1 基本的事項等

(1) 排水は、開発区域の規模、形状及び周辺の状況、土地の地形及び地盤の性質、予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模及び配置、当該地域における降水量、放流先の状況、排水能力及び利水状況等を勘案して、当該開発区域内の雨水、処理された汚水を有効かつ適切に処理すること。

(2) 開発区域内の雨水は、放流先の開発区域外の排水路その他排水施設又は河川の排水処理能力が過小と認められるときは、当該開発区域内からの流出を抑制するために、開発区域内に地下浸透処理のための地下浸透ます等を設置し敷地内での完結・処理又は一時雨水を貯溜する調整池等その他の適当な施設を設けて、可能な限り地下浸透処理をおこない、当該開発区域内からの流出量を減らして排水すること。

(3) し尿及び生活雑排水を浄化槽により処理する場合は、合併による3次処理を行った後、排水すること。

2 開発区域外の排水施設等との接続

(1) 開発区域内の排水は、当該開発区域外の排水路その他の排水施設の設置又は河川その他の公共の水域に接続していること。

(2) 開発区域内の排水は、その排水を有効かつ適切に流下させる区域外の排水路その他排水施設又は河川その他の公共水域に接続する場合は、排水先となる土地及び施設の所有者及び管理者(農業用水の管理者を含む。)と協議し同意を得ること。

(3) 開発区域外への放流先が確保できない場合は、全て開発区域内で処理すること。

3 施設の維持管理

当該開発行為により開発者が設置した設排水施設の管理については、原則として開発者又は所有者等が管理を行うものとする。

4 構造

(1) 排水施設は、コンクリート等の堅固で耐久力を有し、かつ漏水を最小限度にする材料及び構造であること。

(2) 管渠は、原則としてヒューム管、特厚管又は硬質塩ビ管とする。

(3) 二次製品を使用する場合、巻立て等による保護措置を行うこと。

(4) 排水施設の維持管理上必要な個所には、ます等を設置すること。

5 排水計画

(1) 雨水排水

開発者は、次の各号に規定するところにより、雨水排水計画をしなくてはならない。

(ア)道路雨水

ア U字型側溝、自由勾配側溝、ベンチフリューム側溝、L型側溝及びこれに類する施設をもって道路雨水を集水し、河川放流又は地下浸透を行うものとする。

イ 道路雨水を放流しようとする河川並びに地下浸透ます等の直前に集水ます等の施設を設置しなければならない。

ウ 地下浸透ます等を設置するときは、村の指示する降水確率を使用して当該浸透ます等の能力計算を行い設置するものとする。

エ 道路雨水を河川等に放流しようとするときは、河川管理者と協議し、同意を得なければならない。

(イ) 宅地(敷地)内雨水

ア 宅地(戸建住宅以外の開発行為についてはその敷地)内の雨水は、原則として可能な限り敷地内での処理につとめるものとする。

イ 前号の処理方法は地下浸透とし、必要戸数の地下浸透ます等を設置して行うものとする。

(ウ) 排水施設は、堅固で耐久力を有し、かつ漏水を最小限にする材料及び構造であること。

(エ) 前号までの規定において、村長が必要と認めた場合は、関係法令に準拠し、沈砂池又は調整池を設置するものとする。

(オ) 前号までの規定に定めのないものについては、別に村長と協議するものとする。

(カ) 雨水排水施設の計画検討にあたっては、関係法令等に規定する場合を除き、以下の式を参考に算出すること。

ア 計画流出量

Q=(1/360)×C×I×A

Q:計画雨水量(m3/ sec)

I:降雨強度(mm/hr)

A:開発区域等の集水面積(m2)

C:流出係数

イ 計画流出量に基づく計画流下量

Q=V×A

Q:計画流下量(m3/sec)

V:平均流速(m/sec)

V=(1/n)×R2/3×I1/2

A:流水の断面績(m2)

R:径深A/P(m)

P:潤辺長(m)

I:勾配(少数又は分数)

n:粗度係数(側溝 n=0.015)

(2) 汚水排水

(ア) し尿及び生活雑排水を浄化槽により処理する場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽において処理を行った後、排水すること。

(イ) 合併処理浄化槽は、し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水BOD20mg/1(日間平均値)以下の機能を有する物を設置すること。

第5 消防施設等に関する事項

1 開発区域内の消防水利施設等については、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定にもとづく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合した消防水利施設を設置するものとする。ただし、開発区域の周辺に必要な能力を有する消防施設がある場合等で、協議にもとづき特に必要でないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項により消防用施設を設置する場合は、村及び所管消防本部に協議しなければならない。

3 工場、店舗又は共同住宅等の敷地内に設置された消防施設の維持管理は、開発者又は当該敷地の使用者の管理とする。

4 消防水利施設及び給水能力

(1) 防火水槽

防火水槽は、貯水量が常時40立方メートル以上のものを設けるものとする。なお、補給管は、別添協議とする。

(2) 消火栓

消火栓は、取水可能量が毎分1立方メートル以上であり、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものを設けるものとする。なお、消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有するものを、直径150ミリメートル以上の管に取り付けるものとする。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるよう配管する場合にあっては、直径75ミリメートル以上とすることができるものとする。

5 消防水利の配置等 消防水利と、当該開発区域の防火対象物からの距離は、消防水利の基準以下となるように配置しなければならない。

第6 河川及び水路に関する事項

1 開発区域内の既存の河川及び水路の変更又は改修の必要のあるときは、当該河川又は水路の管理者の指示によること。

2 開発行為に伴う必要な用水は、下流の用水に支障のない方法で確保すること。

第7 ごみ集積施設に関する事項

1 開発者は、ごみ集積施設を宅地開発及び集合住宅等の建築等の開発行為に伴い新設する場合は、つぎに規定するところにより、村と協議し、ごみの集積施設を設置するものとする。

(1) 設置数

ア 共同住宅等の場合は、1箇所以上を基準とし、設置数については、村と協議するものとする。

イ 宅地開発等の場合は、1箇所以上を基準とし、設置数については、村と協議するものとする。

(2) 設置位置

ア 設置については、収集車の通行及び収集作業が安全かつ容易にできる位置で、一般車両及び歩行者の通行に支障が無い位置とする。

イ ごみ集積施設は専用の用地を確保して設置するものとする。

(3) 構造・規模等 構造・規模等については、村と協議するものとする。

(4) 施設の維持管理等 ごみ集積施設の維持管理等は、開発者において管理するものとする。

2 開発者は、既設のごみ集積施設を使用する場合は、当該施設の管理者と事前に協議し、承諾を得るものとする。その場合、書面等で協議内容を確認し、開発者及び当該施設管理者と取る交わすものとする。

3 西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第19号)の規定に基づく適切なごみ集積所の設置、管理を行うこと。

第8 給水施設に関する事項

1 村営水道給水区域において開発行為を行う開発者は、開発区域内の給水計画等について、具体的な計画図面等を整備して、村と協議をするとともに、西原村中央簡易水道給水条例(平成10年条例第10号)、給水工事設計施工基準(令和6年企業管理規程第10号)の規定に基づき適切な給水装置を整備しなければならない。

2 村営水道給水区域外において開発行為を行う開発者は、当該開発行為による既存の飲料水その他生活用水、農業用水等の措置に支障をきたさない能力及び構造を有すること。

3 開発者は、開発行為に地下水の利用を計画するときは、関係法令等及び、西原村地下水保全条例(平成15年条例第31号)の規定を遵守するともに、事前に村及び関係機関と協議しなければならない。

第9 集会所施設に関する事項

開発者は、開発行為の区域内の計画戸数(区画数)がおおむね30戸を超える場合は、集会所等の設置について村と協議しなければならない。