○給水工事設計施工基準

令和6年3月1日

企管規程第10号

第1章 総則

1 目的

この基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定めるものの外、日本水道協会設計施行基準、西原村中央簡易水道給水条例(平成10年条例第10号)中、給水装置の構造について必要な基準を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の構造及び材料

2 給水方式

給水方式は直結式又はタンク(受水槽をいう。以下同じ。)式とする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、タンク式としなければならない。

(1) 3階以上の建物の場合

(2) 一時に多量の水を使用する場合、又は常時一定の水圧を必要とする場合

(3) 口径50mm以上のメーターを取り付ける場合

(4) 給水の制限又は、配水管の断水時に際し、ある程度の給水を持続する必要がある場合

3 給水装置の材料

給水装置に使用する材料は、別表にあげるとおりとする。

2 給水管の口径

給水管の口径は、取り出す配水管の口径より小さいもので、当該給水装置の使用水量及び使用状況に適合した大きさでなければならない。

4 給水管の取り出し

給水管は、配水管から取り出し、給水管の口径に応じて、分水栓、二受丁字管又は割丁字管を使用しなければならない。尚、配水細管からの取り出しは、サドル付分水栓又はチーズを使用しなければならない。

5 分水栓等の取り付け

分水栓の口径は、原則として25mm以下とする。

2 口径50mm以上の給水管を引き込む場合は、二受丁字管又は割丁字管を使用しなければならない。

3 分水栓及び割丁字管の取り付け間隔は、次のとおりとする。

名称 | 取り付け間隔 |

分水栓 | 0.3m以上 |

割丁字管 | 1.0m以上 |

4 耐衝撃性硬質塩化ビニール管(以下「HIビニール管」という。)ダクタイル鋳鉄管鋼管に分水栓を取り付ける場合は、サドルを使用しなければならない。

6 道路部分の給水管

道路部分に使用する給水管の口径は、原則として25mm以上とする。

2 道路部分に使用する給水管材料はHIビニール管、ポリパイプ、VLP、ダクタイル鋳鉄管とする。

7 給水幹線

給水幹線は道路又は道路に準ずる部分に布設し、かつ、HIビニール管、ポリパイプ、VLP、ダクタイル鋳鉄管を使用しなければならない。

2 分水栓等器具との接続方法

配水管から給水管を取り出す場合には、取り出し箇所の損傷を防ぐため伸縮性及び可撓性のある継手を用いて布設しなければならない。

8 給水管の布設

給水管はできるだけ水平に布設し、かつ、下水、汚水桝等が水に汚染されるおそれがある箇所から遠ざけるとともに、建物の土台又は、コンクリート叩き等の下を横断する布設はできるだけさけなければならない。

2 配水管から給水管を取り出す方法は、当該配水管を布設してある道路の境界線(取り出し箇所が道路の交差点にある場合は境界線の延長)までは、配水管とほぼ直角に布設しなければならない。

3 給水管を布設する場合は、他の埋設物との間隔は0.3m以上離さなければならない。

4 当該建築物等へ給水管を引き込む場合は、当該建築物等にできるだけ近い道路から布設しなければならない。

5 鋳鉄管及び鋳鉄異形管は、工事の施行上やむをえない場合の他、切断又は変形して使用してはならない。

9 給水管の埋設の深さ

給水管の埋設深さは、次のとおりとする。

区分 | 埋設深さ(管上) | |

口径40mm以下 | 口径50mm以上 | |

公道(農道) | 0.6m以上 | 0.6m以上 |

私道 | 0.6m以上 | 0.6m以上 |

公道、私道以外 | 0.3m以上 | 0.6m以上 |

(注 私道であっても公道に準ずる場所は公道の例による。)

10 給水管の接合方法

ビニールライニング鋼管は、樹脂コーティング管継手を用いて接合しなければならない。

2 ビニール管類は、ビニール管用接着剤を用いて接合しなければならない。

3 ダクタイル鋳鉄管は、メカニカル継手、フランジ継手を用いて接合しなければならない。

4 管種の異なった給水管を接合するときは、適合する各種ユニオン接続管を用いて接合しなければならない。

11 止水栓及び制水弁の設置

給水装置には、止水栓又は制水弁を設置することとし、その設置基準は別図のとおりとする。

2 給水器具{給水管に直結される継手、弁類、水栓及びその他の器具で、日本工業規格及び日本水道協会規格に定める水道用品(以下「水道用規格品」という。)並びにメーター及びその上流側の器具を除いたものをいう。}のうち湯沸器、ウォータークーラー、製氷器等及びユニット化装置(水道用規格品又は給水器具を2以上組み合わせ1セットとして取り扱われる装置をいう。)を給水装置に取り付ける場合には、それから流入口側に止水器具を設置しなければならない。

12 メーターの取り付け

メーターは、使用水量及び使用状況により選定しなければならない。ただし、口径は給水管と同口径若しくはそれ以下とする。

2 メーターの設置は、乾燥した宅地内で着靴のまま検針が可能な場所に水平に設置しなければならない。

3 メーターボックスは凍結防止に対応できるものを兼ね備えたものとする。

13 給水管の保護措置

埋設する給水管の周囲は、良質の土砂をもって埋設し、給水管を保護しなければならない。

2 露出する部分の給水管及び屋内であっても凍結のおそれのある給水管は、適当な保護材及び防寒材で被覆しなければならない。

3 給水管の露出する部分が1.0m以上に及ぶときは、撓み、振動等を防ぐために適当な間隔で、つかみ金具その他を用いて建物等に固定しなければならない。

4 電食又は酸、アルカリ等によって腐食するおそれのある場所においては、耐食性の給水管を使用するか、又は給水管に防食テープ又はアスファルトジュート、ビニロンクロスを巻くなど、防食のため適切な措置を講じなければならない。

5 ビニール管類はガソリン、クレオソート、塗料などの有機溶剤を含むものに侵されるおそれのある場所へ使用してはならない。

6 給水管の曲管部又は巻末部で接合箇所が離脱するおそれがある場合は、離脱防止継手を用いるか、又は、コンクリートで保護するなどの適切な措置を講じなければならない。

7 河川、下水かいきょう又は軌道を横断して給水管を布設する場合は、それぞれの管理者の指示若しくは管理者との協議にしたがって施工するものとする。

8 給水管には、水撃作用によって管に損傷を与えるような給水器具を直結してはならない。

9 不当沈下等がおこるおそれのある箇所には、有効な伸縮継手その他を用いなければならない。

10 給水管に過大な流速が生じ、メーター等が損傷するおそれのあるときは、定流量弁を使用するなど、適切な措置を講じなければならない。

14 止水栓、メーター等の保護

止水栓、制水弁、メーター及び消火栓は、西原村が指定した鉄筐及びコンクリートボックス又は床板等により保護し耐寒型としなければならない。

15 逆流防止措置等

受水タンク、プール、台所流し、その他水をいれ、又は受ける器具及び施設等に給水する場合は、落し込みとし、吐水口と越流面との位置関係は、次のとおりとする。

口径 | 越流面から吐水口までの高さ | 側壁と吐水口中心との距離 |

13mm | 25mm以上 | 25mm以上 |

20mm | 40mm以上 | 40mm以上 |

25mm | 50mm以上 | 50mm以上 |

30~50mm | 50mm以上 | 50mm以上 |

75mm | 口径以上 | 口径以上 |

2 大便器に給水管を直結する場合は、有効な真空破壊装置を備えたフラッシュバルブを使用しなければならない。

3 給水器具で逆流のおそれのあるものは、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止装置を備えた場合の他、給水管に直結してはならない。

4 散水栓等を地中に設置する場合は、そのボックス内に適当な水抜き装置を設けなければならない。

16 受水タンクの構造等

受水タンクの構造は、建築基準法施行令第129条の2(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第2項及び給排水設備技術基準(建設省告示1597号「改正、昭和57年度建設省告示第1674号」)に基づくほか、次の各号について特に留意すること。なお受水タンクの構造図を提出しなければならない。

(1) 水密性で、汚水の逆流がなく清掃が行いやすい、かつ、水質に悪影響を与えないこと。

(2) 越流管を設けること。

(3) 受水タンクは1階又は地階に設置すること。

2 受水タンクへの給水口の流入口側には、止水器具を設けなければならない。

3 受水タンクへの給水状態等を容易に確認できない場合は、前項に規定する止水器具の流入口側に給水栓等を設けなければならない。

4 受水タンクの有効容量は、当該給水装置の1日当たり使用量の0.5日分を標準とする。

17 撤去工事

配水管から取り出した給水管を撤去する場合は、次の各号によるものとする。ただし、舗装その他工事上やむを得ない場合はこの限りでない。

(1) 分水栓を使用しているものは、分水栓止め

(2) 割丁字管を使用しているものは、割継輪を用いて撤去

(3) 二受丁字管を使用しているものは、二受丁字管を撤去し、配水管を原形に復す。ただし、配水管がダクタイル鋳鉄管の場合は、栓止め等で撤去することができる。

2 配水細管から取り出した給水管を撤去する場合は、次の各号によるものとする。

(1) サドル付き分水栓を使用しているものは、サドル付き分水栓用キャップ止めとする。

(2) チーズを使用しているものはキャップ止めとする。

3 給水管から取り出している給水管を撤去する場合は、撤去箇所を栓止め、キャップ止めとしなければならない。

18 施行上の特例

工事の施行技術上やむをえず第2から第17までの基準により難いときは、特に水道事業等管理者の許可を得て第2から第17までの基準によらないことができる。

19 その他の基準

この基準に定めなきものについては、西原村の指示する処によらなければならない。

別表

給水装置材料表

合格証印 | 分類 | 品目 | 規格名称 | 規格番号 | 適用呼び径 | 備考 |

直管類 | 鋼管 | 水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 | JWWAK116 | 15―150 | ||

水道用塗覆装鋼管 | JISG3443 | 80―300 | ||||

鋳鉄管 | 水道用ダクタイル鋳鉄管 | JWWAG113 | 75―300 | |||

ダクタイル鋳鉄管 | JISG5526 | 75―300 | ||||

塩化ビニール管 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管 | JWWAK118 | 13―150 | |||

ポリエチレンパイプ | 1種ポリエチレンパイプ | JISK6761 | 13―50 | |||

異形管類 | 鋳鉄管用 | 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 | JWWAG114 | 75―300 | ||

ダクタイル鋳鉄異形管 | JISG5527 | 75―300 | ||||

塩化ビニール管用 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 | JWWAB120 | 13―150 | |||

弁栓類 | 制水弁 | 水道用仕切り弁スリースバルブ | JISB2062 | 50―300 | 10kg/cm2 | |

空気弁 | 水道用空気弁 | JISB2063 | 単口 13―25 | |||

消火栓 | ||||||

水栓 | 給水栓 | 給水栓 | JISB2061 | 13―25 | ||

その他 | 給水器具 | |||||

ユニット化装置 |

1 設計

1 給水装置全体が所要水量を満たし得るものであること。

2 給水管内に汚水が逆流しないこと。

3 給水装置と自家水道(井戸水)などとは直結しないこと。

4 給水管中に水が停滞して死水(腐れ水)の生ずるような工事を施工しないこと。

5 ウォーターハンマーによって、管に損傷を与えるような給水器具や工事を施工しないこと。

6 給水管又はタンクなどで凍結のおそれのあるところには防寒装置を施すこと。

7 電食、酸食等のおそれのあるところには、防食、防護などの措置を施すこと。

8 使用器具、材料は所定の水圧試験に合格した規格適合品であること。(JWWA、JIS)

2 調査

1 申込者から給水工事の依頼があった場合、事前に水道課と打合せをすること。(区域内であるか、配管の位置及び口径等)

2 道路掘削、河川横断等において既設埋設物の事前打合せをすること。(国県の占用許可が必要な場合は3週間程まえに申請書提出)

3 給水工事申込み者の装置が他人の土地を通る場合、又は他人の給水管より分岐する場合は承諾をえること。

3 申請書

1 所定の申請書に記入し図面を添付すること。

(フリガナ、電話番号)

2 図面はなるべく北が上方になるように描くこと。やむをえない時は方位を明示すること。

見取図 住宅地図の申請地に朱印

配管図 建物の間取り、管種、口径、管位置、メーター位置本管からの取出し位置

4 施工

1 道路掘削を用する場合は標識、保安施設を設置し安全対策に充分注意すること。(掘削した場合はその日に埋戻しをすること。)

2 交通の制限を必要とする場合は警察に道路使用許可をうけること。

3 地下埋設がある場合には事前に打合せをすること。また発見された場合には関係機関と打合せをし万全の処置を施すこと。

4 工事現場付近の住民に対して、工事施工について協力を得られるよう説明を行うこと。

5 掘削底面は凹凸のないようにし、岩石、コンクリ等がある場合は底部に10cm以上砂を敷くこと。

6 公道内の埋戻しは山砂とし発生土は使用しないこと。

7 埋戻しの転圧は30cm以下ごととし均等に充分にすること。

8 表層(アスファルト、コンクリ舗装)は影響幅をとること。

9 その日の工事終了時ごとに清掃及び安全確認をすること。

5 工事写真

1 写真撮影の時は、周りをかたづけきれいな写真をとること。

2 写真はあらかじめ測点を決め計画的にとること。

3 各測点は、同一方向からとること。

4 撮影はカメラをあまり下向きにしないで周りの状況もわかるようにとること。

附則

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

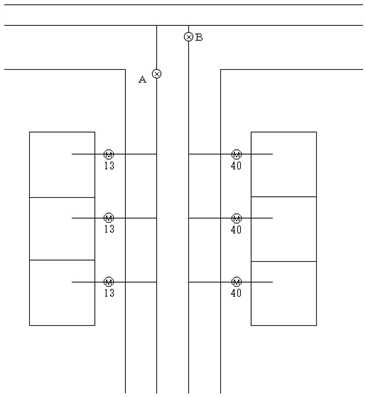

別図

止水栓又は制水弁の設置位置

1 共同給水装置の場合

(1) メーター口径25mm以下及び40mm以上の場合

1 給水管口径40mmのときは(A)の位置に止水栓を設置する。

2 給水管口径50mm以上のときは(B)の位置に制水弁を設置する。

ただし、(B)の位置に設置できない時は(A)に設置することができる。

3 配水管から分岐した給水管で延長20mmを超えるもの